虫歯とは簡単にいえば、虫歯菌のつくる酸で歯が溶かされてしまった状態です。

虫歯の原因は、お口の中の細菌です。 お口の中には常に300種以上の細菌が存在し、さらにプラーク(歯垢)1mg中には、なんと1億個以上の細菌が存在すると言われています。

正常な状態だと、唾液の働きなどにより環境が改善されて、溶けかかっている歯が元に戻ろうとする現象、再石灰化が促進されます。こうして口の中では常に脱灰と再石灰化を繰り返しているのですが、歯磨きを怠ると再石灰化が間に合わず虫歯になってしまいます。

早い段階での治療なら歯を削らなくても済む場合があるので、放置せずに早めに診察を受けましょう。

予防という言葉を、近頃よく耳にすると思います。でも、いったい予防とはなんなのでしょうか。予防することでどんな効果があるのでしょう。

“予防”と聞くと“病気にかかることを防ぐこと”と考えるのが一般的です。風邪が流行っているときのうがいやマスク着用は、この典型といえます。しかし、実際の予防医学は、もっと広い考え方をします。

すなわち、予防には発病の防止だけでなく、寿命の延長やからだやこころの健康を高めること、そして機能回復と長期間の維持などが含まれ、これを段階的に表す1次予防から3次予防までの考え方があります。

歯科における1次予防

病気の発生予防で、私たちが通常、“予防”とよぶ考え方です。まず健康増進としての保健教育、食事や栄養指導、口腔清掃指導(ブラッシング指導)があります。

つぎに特異的予防として、私たち専門家による定期的な口腔清掃指導や、歯周病の原因になりそうな口の中の問題点を取り除くことがあります。

みなさんがマラソンランナーだとすると、私たち歯科医療スタッフは、1次予防という的確なアドバイスを与えながら、トラブルなく完走できるように見守るコーチです。

歯科における2次予防

残念ながらかかってしまった病気を早めに発見し、早めに治療などの対策を施すことで、病気が進行し、重症化するのを防ぎます。それには早期診断・早期治療が大切で、定期的な口腔診査によるむし歯や歯周病の早期発見と治療、そして歯周病などに関連しそうな口の中の他の病気の治療などが含まれます。_

また、機能障害の防止として、歯周病の治療である歯ぐきの下に入り込んだ歯石の除去や歯周病を治すための手術、残すことができない歯を抜くことなども含まれます。

予防のなかに治療が入っていることを意外に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、転んだランナーを早めに手当てしてきちんと走れるようにしてあげることは、より大きな事故を引き起こす事態を防止する対策でもあるのです。

歯科における3次予防

病気の治療の過程で保健指導を行ったり、病気にかかってしまって機能が失われてしまったところをリハビリテーションして回復させ、後遺症の発現を抑え、また再発予防や社会復帰を目指すことです。

歯科では、見栄えや噛む能力、発音などを回復させるために入れ歯を入れたり、歯科治療後のメインテナンス管理をきちんと行うことをいいます。大事故に遭ってしまったランナーを手当てし、再び歩けるようにすることも、深く傷ついたからだやこころの健康を高める予防なのです。

このように、歯科医院のスタッフは、日々予防歯科医学に取り組み、みなさんのQOL(クオリティ・オブ・ライフ)に貢献するため、努力を続けているのです。ですから、みなさんが定期的に歯科医院でチェックを受けることは、「予防」という見地からみてきわめて大事なことなのです。

フッ素の化合物(フッ化物)を歯に塗ると、虫歯(う蝕)の予防効果があるのは広く知られています。ここでは、フッ化物の具体的な3つの作用をご紹介します。

1 歯の質(歯質)を強くする

むし歯菌によって作られる酸により、歯の表面が脱灰して溶けてしまうのを防ぎます。

2 初期のむし歯を元の状態に回復させる

これは穴があいてしまったような進んだむし歯の話ではありません。むし歯になってすぐの頃は歯の表面が脱灰のため白っぽく斑点のようにくもってきます。その状態のところにフッ化物が作用して再石灰化が起こり、その状態を改善することができるのです。

3 ばい菌に対する抵抗作用(抗菌作用)を持つ

むし歯や歯周病の原因であるプラーク(歯垢)の中のむし歯菌が酸を作り出すのを防ぎます。それにより、歯の脱灰を阻止します。 これらの三つの作用が、歯をむし歯から守ることになるのです。 フッ化物が身体に有害か否かの議論がありますが、安全な使用には正しい使い方と適切な使用量を守る必要があります。当院では次のようなケアをお勧めしています。

当院では、幼少児から高齢者まで、年2~4回のフッ素塗布<当院無料>と、毎日のフッ化物洗口をお勧めしております。

歯科医院で行うフッ素塗布:年2~4回行うことで30~40%のう蝕防止効果【当院無料】

フッ化物入り歯磨剤(歯磨き粉):1日2回の使用で20~30%のう蝕予防効果

フッ化物洗口剤※:1日1回の使用で50~80%のう蝕防止効果【1回5円程度】

※フッ化物洗口剤は歯科医師のもとに処方されます。当院では以下をお勧めします。

年数回のフッ素塗布と毎日のフッ化物洗口

【ミラノール】むし歯予防フッ素洗口剤

1包150円、溶解用ボトル230円

年数回のフッ素塗布と毎日のフッ化物洗口

【ビーブランド】フッ化ナトリウム洗口液

1本1,100円

期待される効果

歯ブラシ時の歯茎からの出血がなくなった。

歯垢、歯石がつきにくくなった。

起床時の口腔内の不快感(ベタベタ感)が軽減された。

口臭が気にならなくなった。

おなかの調子がよくなった。

インフルエンザにかかりにくくなった。

アトピーの症状が緩和された。

ピロリ菌感染症抑制。

プロデンティス

成人用プロデンティス

プロデンティス30錠 3,240円

お勧めポイント!

1日1回1錠のみの服用で大丈夫です。

朝か夜の歯磨きの後に摂取するのがお勧めです。(特に夜)

舌で転がすように舐めると、口の中にサプリメントの効果が広がりやすくなります。

だいたい10日から2週間くらいである程度の効果がわかると思います。

乳酸菌だから、口の中だけでなく全身にもとてもいいんです。副作用も一切ありません。

歯周病、虫歯、歯肉炎予防、口臭防止に薬用マウスウォッシュ

なんと日本人の90%以上が虫歯に、30歳以上が歯周組織の病気です。

原因は歯垢。食後に口の中の清掃を怠ると、歯や歯ぐきの汚れ(食べカスなど)に、口の中の細菌が住みつき、ヌルヌルした層をつくります。これが歯垢(細菌の住みか)です。

そこで、口腔内を清潔にして、歯垢がつかないようにコントロールする事が大切です。毎日のブラッシング前後、就寝前などに薬用洗口液を使いましょう。歯垢(プラーク)は細菌の塊です。細菌(プラーク)には細菌剤が有効です。

当院では予防としてコンクール<F>をお勧めします。 毎日数回洗口(おくちをすすぐ)して下さい。スッキリ・サッパリ感で後味がよく、口腔内をいつも清潔に保てます。

本品には下記に対応する成分が含まれています。

虫歯の発生と進行の予防に / 歯肉炎の予防、歯槽膿漏の予防に / 口臭の予防に / 矯味剤(味を整える)

【主成分】

グルコン酸クロルヘキシジン(薬用成分) / グリチルリチン酸モノアンモニウム(薬用成分) / 茶抽出物(矯味剤) / l-メントール(矯味剤)

口内衛生を健康に保つフローチャート

虫歯、歯周病の予防には、定期的にメンテナンスを行うことが重要です。

下記のステップ1からステップ4までを繰り返し行うことで、口腔内を健康に保ち、ひいては身体全体の健康を維持することはできます。

細菌数測定

細菌カウンタによる測定。ご自身の、口内の状態を常に把握しておくことは大切です。

歯科医師による治療

治療期間や治療内容は口内の状態によります。虫歯や歯周病の場合は完治を目指し、予防治療なら3~6ヶ月に一度の治療をおすすめします。合わせてフッ素塗布もおすすめです。

毎日のケア

毎日の歯磨きはもちろん、舌や口内全体のケアも忘れずに。歯磨き後はフッ化物洗口剤での洗口も行いましょう。

サプリメント

乳酸菌サプリ「プロデンティス」を毎日摂取することで虫歯・歯周病を予防。最低1ヶ月の継続摂取後、間隔をあけて続けるのがおすすめです。

歯ブラシでむし歯予防

むし歯や歯周病の原因であるプラーク(歯垢)を取り除く一番の方法は歯磨きで、その際、最も頼りになるのは歯ブラシです。そこで、歯ブラシの選び方と持ち方、交換時期、そして効果的な磨き方についてお話ししましょう。

歯ブラシの選び方

歯ブラシには大きく分けると手用歯ブラシと電動歯ブラシがありますが、今回は手用歯ブラシについて説明します。

大人の方が使う場合は、大きさは「大人用」と書かれているものを選びましょう。歯並びが悪い方は、それより少し小ぶりなものをおすすめしています。

【毛の硬さ】歯茎が健康な人は「ふつう」、腫れたり炎症のある方は「やわらかめ」を選びましょう。

【毛の材質】動物の毛よりもナイロン製が一般的で、3列ぐらい毛が植えてあるものが多いようです。

【毛の先の形】いろいろありますが、細くとがったタイプは、歯と歯茎の間に入りやすいのをねらったものです。

【柄の太さ】いろいろありますが、しっかりと持ちやすいものであればどれでも結構です。

※本当に自分にあった歯ブラシであるか自信がない方はかかりつけの歯医者さんや歯科医衛生士さんに選んでもらうことをおすすめします。

歯ブラシの持ち方

持ち方はパームグリップよりも、ペングリップの方が歯ブラシの頭の小回りがきき、当てる力も調整しやすく、 毛先に加える力や動きを自由に制御することができます。

歯ブラシの保管方法

使った後には、毛の部分をよく洗い。頭を上にして自然乾燥させ、常に清潔に保つように心がけましょう。

歯ブラシの交換時期

歯ブラシの交換時期はひとつ。歯ブラシを後ろから見て、毛先がフレーム(枠)からはみ出していただら、毛が開いている証拠。その時が換える時です。

歯ブラシの当て方

歯ブラシの当て方は、毛が開いてしまうような強さではなく、歯ブラシの毛先が、ややしなる程度にします。 ここでは、歯周病予防に効果的な毛先を使ったスクラビング法を紹介します。この方法は、歯のほっぺた側では歯と歯ぐきの境目に毛先が入るようにあて、下のある裏側では、毛先が歯の表面に直角に当たるようにします。

歯ブラシの動かし方

歯ブラシの毛先を歯に当てたら、こきざみにやさしく左右に揺するようにします。あまり強く大きく動かしすぎてはいけません。動かしすぎるとかえって汚れを取る効率も悪くなりますし、歯ぐきを傷つけたり、長い間には歯の表面が削れる原因になります。 汚れ具合にもよりますが、1本の歯に当てたら、その場所で左右に10~20回、歯ブラシの頭を揺するように動かします。

歯をみがく順番

大切なのは、全部の歯をまんべんなくみがくことです。上あごの歯のみがき方を例にあげると、右上の奥歯のほっぺた側からみがき始めたら、そのままほっぺた側を前歯を通り左の奥歯の方へ歯ブラシを進めていきます。最後の歯までたどり着いたら、歯ブラシを裏側に移して、今度は左上から右上へ向かってみがきます。それがすんだら、上の歯の噛む側を奥の歯から順番にみがいていきます。

この後は下の歯も同様にみがきます。

「みがくことと、みがけていること」は違います。それには自分に口にあった歯みがきの方法を覚え、習慣づけることが必要です。

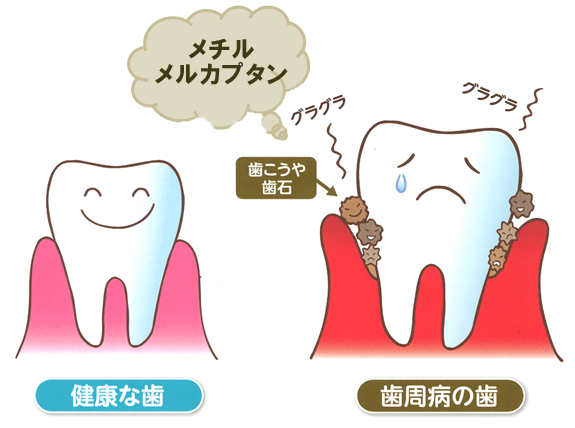

歯周病とは、口腔内の歯周病原性細菌(歯周病を引き起こす細菌)によって引き起こされる感染症です。細菌の攻撃に対する私たちの抵抗力つまりは免疫力が低かったり、細菌の活動性が免疫力より強かったりすると、歯周病は進行して、歯肉や歯槽(しそう)骨(歯の周りで歯を支えている顎の骨)などの歯周組織を破壊していくようになります。

症状は、歯肉炎の段階では、歯肉の赤みや腫脹(しゅちょう)、ブラッシング時の出血、しばしば疼痛(とうつう)などが主なものになります。

歯周炎の症状は、歯肉炎の症状に加えて口臭、排膿(はいのう)、歯の揺れ、歯肉の腫れといった症状が顕著に現れてきます。炎症が重度に進行した場合、歯を支えるだけの歯槽骨が破壊されてなくなり、歯の揺れや排膿、腫れ、疼痛などが激しく、物を噛めなくなったり、抜歯をしなければならなくなったりします。

原因としては、以下のようなものがございます。

局所因子

口腔不衛生(歯垢〈しこう:プラーク〉、歯石〈しせき〉)。病原性細菌。咬み合わせの不具合(不適切な修復物、不適切な矯正、歯ぎしり、食いしばり、舌習慣)。歯並び。歯の形態。

全身因子

年齢。人種。体質。免疫学的異常、遺伝的疾患。ホルモン分泌異常。糖尿病。骨粗鬆症(こつそしょうしょう)。

環境因子

喫煙。ストレス。定期的な歯の検診。栄養バランス。不規則な生活。社会経済的環境。

これらの因子をできるだけ改善していき、免疫力を高めることが歯周病の治療と予防につながることになります。近年、予防という言葉がしきりに使われるようになっていますが、歯周病も予防によってかなり未然に進行を食い止めることができる疾患のひとつです。

歯周病は歯肉炎の段階では、歯の磨き方など口の中の健康管理を積極的にケアすることでよくなります。しかし、ある程度症状が進行している場合は出来るだけ早めに診察を受けることが大切です。

また、歯周病のかかり始めには自覚症状があまりない病気ですので、検査をうけて症状を知ることも大切です。

ほっておけない口臭

全国で口臭に関する悩みを持った方が増え続けています。

「私の口のにおいは、大丈夫?」 そんな疑問を持ったことはありませんか?全国の方の、実に二人に一人が自分の口臭が気になっていると言われています。 電車の中、人と話すとき、自分の口臭を予防する事はエチケットの一つとして定着しています。 不快な口臭は人間関係をも損なう恐れがあり、その不快な口臭の原因となっているのは十人十色です。

口臭の原因は、さまざまです。

ひとくちに口臭といっても、その原因は、実にさまざま。大きく分けると「病的口臭」と「生理的口臭」、そして「精神面に起因する口臭」があります。

病的口臭(口腔内に原因がある口臭、身体の疾患に原因がある口臭)

生理的な口臭

精神的な口臭

お口の疾患が原因の口臭 病的口臭

口腔内に原因がある口臭

歯周病や虫歯などによる出血・ウミなどが原因。

細菌が繁殖しやすくなり、口臭の原因となります。

気にしすぎはダメ! 精神的口臭【口臭症】

口臭を気にする方は、必要以上に自分は口臭が強いと思い込んでしまうもの。

その精神的ストレスが原因で、唾液の分泌が減少し、お口の中が乾き、逆に口臭が強くなってしまうことがあります。

あの人ぜったい臭いと思ってるわ…

気にしすぎはダメ!!

健康な状態でも発生する口臭 生理的口臭

唾液の分泌量の低下・不足によって口腔内(主に舌苔)が乾燥し、においが揮発してきます。 起床時 / 緊張時 / 運動時 / 空腹時 特に、このような時に強くなります。

口臭が発生する箇所は、主に、舌苔です

舌苔(ぜったい)とは、文字通り、舌に付着している苔(こけ)のようなもの。

舌の表面や口腔の粘膜から脱落した上皮細胞が堆積したもので、これを細菌が分解することで口臭となります。舌苔は、主に舌表面の後方中央部にたまります。

舌苔から発生している口臭の原因物質はVSC(揮発性硫黄化合物)。

その種類は、以下のようなものがあります。

硫化水素

卵の腐った臭い

生理的口臭の原因物質

メチルメルカプタン

野菜や魚が腐った臭い

歯周病患者から多く検出

ジメチルサルファイド

青海苔の臭い

これが多い場合は内臓疾患の疑い

舌に“色”が付いていたら要注意!!

口臭と関わりがある舌苔の色は「白」・「黄」で、厚みがあったら要注意です。 右は、正常な舌の写真です。 以下は、要注意な色がついた舌の写真です。

舌苔をお掃除して、息さわやかに!!

息をさわやかにするには、舌苔の清掃が不可欠。舌苔をブラッシングする専用の舌ブラシが効果的です。

舌ブラシの使用は1日1回。頻繁に使うと舌を痛めます。

●舌苔は起床時に最もたまっています。朝の歯みがき前に使うのが効果的です。

●舌を前に突き出し、舌苔がたまっている場所をカガミで確認します。

●力を抜き、舌表面をなぞるように手前に引いて清掃します。

●舌から出血したり、痛いと感じるほど強く引いてはいけません。

●4、5回繰り返したら流水でブラシを洗浄します。

●これをブラシに舌苔が付着しなくなるまで繰り返します。

歯周病が原因で口臭が発生する

歯と歯ぐきの間に付いた歯こうや歯石によって、歯周病が起こります。

その結果、臭いを発生させます。

その臭いの物質がメチルメルカプタンです。

お口以外から発生する口臭もあります。

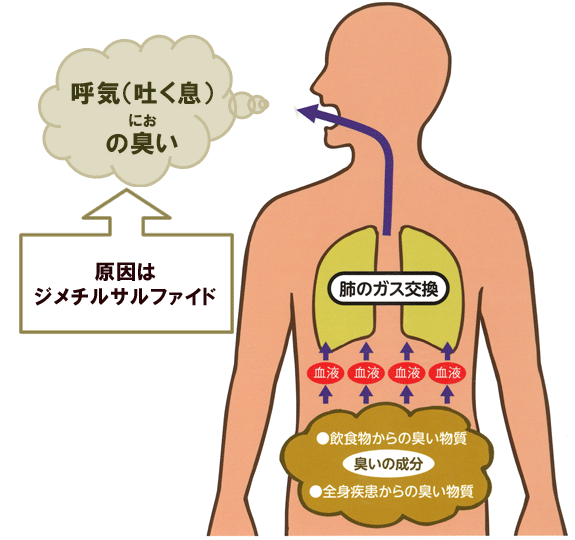

口臭は、主に舌苔から発生すると説明してきましたが、呼気由来の口臭もあり、その原因物質がジメチルサルファイドと考えられています。

【飲食物による一過性の口臭】

ニンニクやお酒などに含まれる臭いの成分が消化吸収され、血液中に移行し、肺のガス交換によって呼気として排出されます。

お口以外から発生する口臭もあります。

口臭は、主に舌苔から発生すると説明してきましたが、呼気由来の口臭もあり、その原因物質がジメチルサルファイドと考えられています。

【飲食物による一過性の口臭】

ニンニクやお酒などに含まれる臭いの成分が消化吸収され、血液中に移行し、肺のガス交換によって呼気として排出されます。

胃疾患と口臭に関する見解

胃炎が起きているときに口臭を感じることは多々ありますが、学術的には胃の臭いが逆流することは否定されています。しかし、実際には臨床家も本人も確かに関連はあると感じています。それは上部消化管の機能が乱れている人は舌苔に(黄舌)現れます。即ち微生物の増殖を表しており、VSC発生になると考えてよいでしょう。経験的にはストレスによる胃炎を解決することができれば口臭は解決されます。

口臭の測定

オーラルクロマ

口臭測定器オーラルクロマで測定すると、口臭成分ガスの種類や濃度の違いにより、原因がある程度わかります。

成分を分析することによって原因を突き止めていくことが重要なのです。

「オーラルクロマ」であなたの口臭を確かめてみましょう。

口臭症の分類と治療必要性

| 分類 | 定義 | 治療の必要性 |

|---|---|---|

| 1.真性口臭症 | 社会的容認限度を超える明らかな口臭が認められるもの | |

| 1) 生理的口臭 | 器質的変化、原因疾患がないもの(ニンニク摂取など一過性のものは除く) | TN1:説明及び口腔清掃指導(セルフケア支援) |

| 2) 病的口臭 (1) 口腔由来の病的口臭 |

口腔内の原疾患、器質的変化機能低下などによる口臭(舌苔、プラークなどを含む) | TN2:専門的清掃(PMTC)、疾患治療(歯周治療など) |

| (2) 全身由来の病的口臭 | 耳鼻咽喉系、呼吸器系疾患など | TN3:医科への紹介 |

| 2.仮性口臭症 | 患者は口臭を訴えるが、社会的容認限度を超える口臭は認められずに、検査結果などの説明(カウンセリング)により訴えの改善が期待できるもの | TN4:カウンセリング(結果の提示と説明)(専門的)指導・教育 |

| 3.口臭恐怖症 | 真性口臭症、仮性口臭症に対する治療では訴えの改善が期待できないもの | TN5:精神科、心療内科、歯科心身外来などへの紹介 |

口臭治療の費用や所要時間

※口臭治療のご予約は、2~3日前までにお願いいたします。

初診

所要時間

約1.5時間 ※初回は口臭測定は行いません

費用

7,000円程度

診療内容

●レントゲン撮影 口腔内診査(保険)、問診票、口臭質問票

●保険が効かない口腔内診査(舌診、粘膜診査等)、口腔外診査、視診 ⇒ 3,300円

受付方法

電話のみ、「口臭検査希望」の旨、申し出。(翌日以降からの受付)

診療時間

月

10:00 / 11:30 / 14:30 / 16:00 / 17:30

火

14:30 / 16:00 / 17:30

水

10:00 / 11:30

金

10:00 / 11:30 / 14:30 / 16:00 / 17:30

土

11:30 / 14:30 / 16:00

2回目

所要時間

約1.5時間

費用

12,100円+治療を行う場合の治療費

診療内容

官能検査 3,300円

オーラルクロマ 3,300円

細菌カウンタ 2,200円

唾液検査 2,200円

BREXI 1,100円

+治療を行う場合の治療費

受付方法

初診時に予約。

診療時間

月

10:00 / 11:30 / 14:30 / 16:00 / 17:30

火

14:30 / 16:00 / 17:30

水

10:00 / 11:30

金

10:00 / 11:30 / 14:30 / 16:00 / 17:30

土

11:30 / 14:30 / 16:00

※オーラルクロマ初回は3,300円、2回目以降は1,100円

3回目以降

所要時間

30分程度

費用

2回目の検査項目のうち必要なものの検査費用+治療費

診療時間

3回目以降は診療時間内であれば、いつでも可能。